1948年, 邓华听闻廖耀湘被俘, 想给他一支好烟抽, 廖却说: 不抽!

发布日期:2025-09-07 12:12 点击次数:164

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

1948年秋,黑山战役刚刚结束。

辽西的夜风吹得人透骨凉,枪声已经停了,可空气里还挂着火药味。

就在这样的夜晚,有人蹲在昏黄的煤油灯下,身上沾着高粱叶子的碎渣,低着头,一句话也不说。

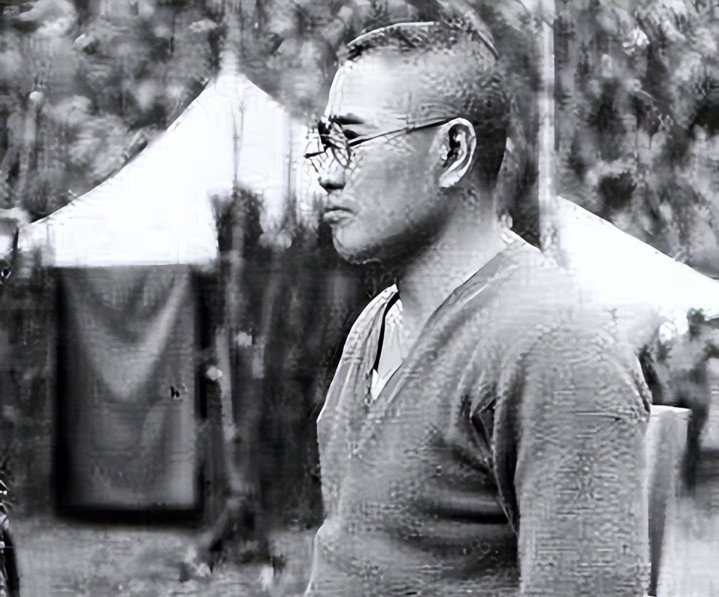

这个人,叫廖耀湘。

谁能想到,几个月前他还在沈阳的军营里,和美国顾问讨论战术图,穿着熨得笔挺的军服,指挥的是中央军最精锐的机械化部队。

那会儿,外界都说他是“国民党的巴顿”,抗战时期在缅甸救过英国军官,美军史迪威亲口夸他是“战术天才”。

可到了1948年10月底,一切换了样。

那几天,他带着十几个人,在辽西的高粱地里转来转去。

国军败退,东北已是岌岌可危。

原本想突围去沈阳,可一打听,沈阳早已被解放军控制。

改去葫芦岛?沿路全是解放军的包围圈。

他脱下军装,换了灰布长衫,藏起将军证件,连话都改了腔调。

可再怎么伪装,终究还是露了馅。

出事是在一个叫中安堡的小村子。

那天傍晚,他们住进一家叫“谢家旅店”的地方。

店主谢老汉年纪大了,眼睛却不花,一眼就看出这帮人不对劲:穿得土,手却细得像学生;说话拐着弯,南腔北调;还有人怀里鼓鼓囊囊,像是藏着枪。

谢老汉没声张,转头就去农会通了信。

当天夜里,民兵就围上来了。

登记簿上写的“王耀宗”,职业“绸缎商”,可那字,一看就是军人写的——工整、有力,太干净了。

赵瑞成是带队的排长,见到“王耀宗”第一眼就觉得眼熟。

他拿着手电,一照,那副金丝边眼镜、那高颧骨、薄嘴唇,跟通缉令上的人一模一样。

“你是廖耀湘?”

廖没回答。

他低了头,身上那件灰布长衫已经皱得不成样,袖口却还露出一点绣金边的衬衫布。

那是官服才有的料子。

他沉默了一会儿,最后开口:“我是。

别为难我部下。”

那句话,说得不快不慢。

可那一刻,他大概知道,自己这场仗,是彻底输了。

消息很快传到了东野七纵司令部。

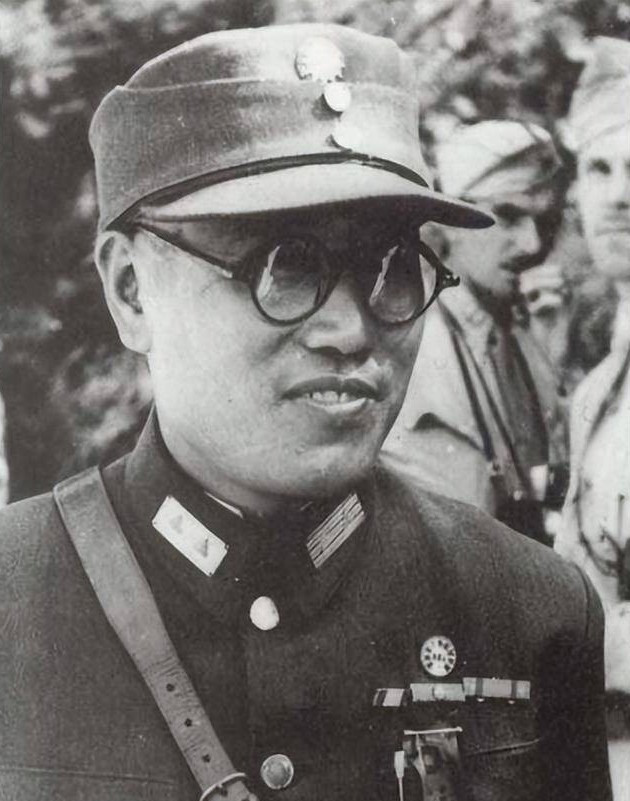

那时候,七纵的司令员是邓华。

打过长征、过过雪山草地的人,见识多了。

但听说俘虏是廖耀湘,他还是愣了一下。

说起来,这两人算是“隔空交手”多年。

廖在缅甸打日军,邓在陕北打国民党;一个受过西方军事训练,一个是红军出身,战术风格完全不同。

可也正因为如此,邓华对他有点“惺惺相惜”的意思。

他带着一包缴获的美制骆驼牌香烟去了战俘所。

屋里灯光暗,廖还缩在炕角。

军服已经洗得发白,头发乱了,眼镜歪着。

邓华递过去烟,说:“廖将军,久仰。”

廖愣了一下,没接。

“这是你部下留下的东西,我们没动。”邓华笑了一下,又点头,“我们解放军,不杀俘虏。

你看看墙上,那是我们对待俘虏的十条政策,白纸黑字。”

那一瞬间,廖的眼神明显变了。

他不是怕死的人,但那种“被当人看”的感觉,大概是他多年没体会过的。

他说:“不抽。”

声音不大,手却抖了一下。

邓华没再劝,自顾点了一支,抽了口,说:“你打过日军,是抗战功臣,咱们尊重英雄。”

这话说完,屋子里沉默了很久。

后来几天,廖慢慢适应下来。

他在战俘营里看到国军士兵跟解放军战士一起吃饭,伤员也能看病。

广播里放的,是《中国人民解放军优待俘虏条例》。

没人抢他们的东西,没人羞辱他们的身份。

更让他震惊的是,邓华又来了,带着一封信——沈阳家人平安。

这事儿在国民党那边几乎不可能。

那时候,谁要是被俘,家属基本等着被审查,轻则软禁,重则连累子女。

可这一次,他的家人没受牵连。

“你们……真不杀俘虏?”

廖问得很小声,像是试探。

邓华点点头,说:“不杀,还希望你以后能去哈尔滨军政大学讲课,教教我们怎么打仗。”

这句话很轻,却让廖沉默了很久。

他不是不懂军事的人,他清楚,战争打到这一步,已经不是简单的武器对比,而是人心的归属。

1951年,廖被送到北京功德林战犯管理所。

他开始看书,学政治理论,还写了份《辽西战役检讨》。

里面没为自己辩解,反而一条条分析了战略失误、后勤混乱、民心流失。

1961年,他被特赦出狱。

那年他已经57岁,头发花白。

他说得最多的一句话是:“军人该为国家和百姓打仗,不是给少数人卖命。”

从那以后,再也没人这样叫过他“国民党的巴顿”。

参考资料:

中共中央文献研究室编,《邓华年谱》,中央文献出版社,2008年

解放军总政治部宣传部编,《中国人民解放军优待俘虏条例汇编》,军事科学出版社,1983年

刘统,《战上海》,三联书店,2018年

朱鸿召主编,《辽沈战役纪实》,解放军出版社,1998年

王树增,《解放战争》,人民文学出版社,2009年